Стратегии в Mobile: как построить эффективную коммуникацию

Собственное мобильное приложение стало одним из ключевых активов для брендов. По прогнозу Sensor Tower (Data.ai), в 2025 году число скачиваний мобильных приложений достигнет отметки в 8,8 млрд. Но чем выше конкуренция за внимание, тем важнее четко понимать, кому вы показываете рекламу, на каком этапе и зачем.

Андрей Чуфирин, Head of Mobile в AMDG, рассказывает, что необходимо учесть для построения эффективной стратегии продвижения мобильного приложения.

1. Контекст

Большинство рекламодателей действуют осторожно: бюджеты пересматриваются, сокращается доля DSP-инвентаря в сплите, фокус смещается в сторону performance-инструментов. Это реакция на нестабильный курс, высокую ключевую ставку и сжатие потребительского спроса. В условиях общей экономической нестабильности деньги работают только под четкую задачу и измеримый результат. Поэтому стратегия должна опираться на реальность, а не на амбиции. Так контекст становится рабочим инструментом. Его нельзя «почувствовать» интуитивно, а необходимо собирать системно, из проверенных источников.

-

ЦБ, Росстат и профильные отчеты дают базовое понимание, как меняется потребительская активность, уровень инфляции и ключевая ставка, а также демонстрируют общую динамику (@mediaresearchesanalytics – телеграм-канал, который выкладывает маркетинговые исследования).

-

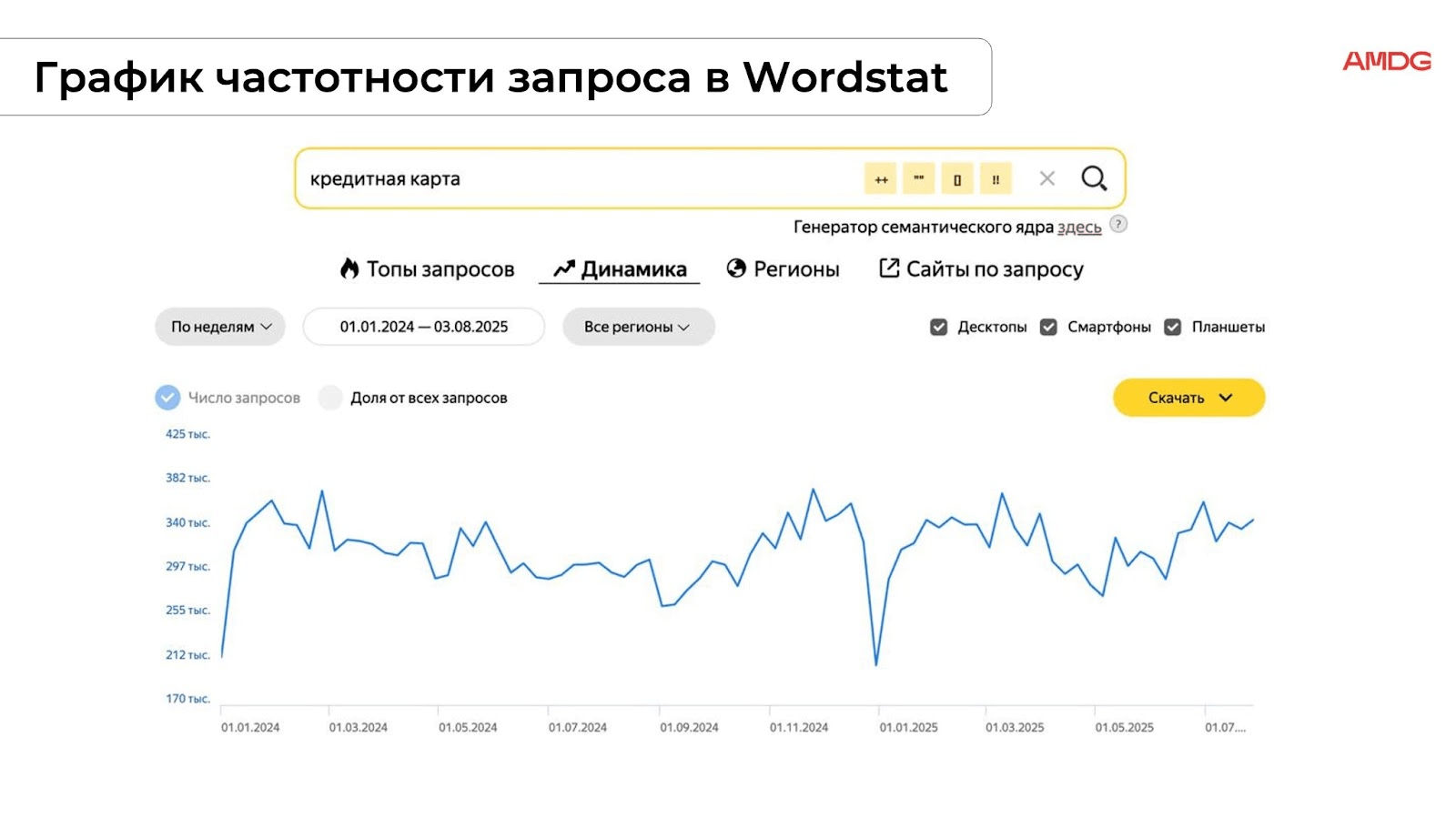

Google Trends, Яндекс Wordstat и аналитика по стору фиксируют изменения пользовательского интереса: что ищут, где растет или падает внимание к категориям.

-

AppMagic, Data.ai, Sensor Tower, Social Peta помогают отследить ситуацию по вертикали: кто выходит на рынок, как меняются установки и MAU, какие паттерны используют конкуренты.

-

Профильные отчеты по продажам: открытые источники (например, продажи.РФ для FMCG, региональные базы по недвижимости), агрегаторы и маркетплейсы. Это позволяет оценить состояние самой категории (растет она, стагнирует или падает) и скорректировать стратегию под реальный спрос.

-

Отраслевые обзоры (отчеты площадок, данные Mediascope, материалы от агентств) дают понимание, как перераспределяются бюджеты между форматами, как меняется медиасплит, в какую сторону движется рынок рекламы в целом.

2. Конкурентный анализ

Чтобы стратегия была привязана к реальности, нужно понимать, с кем вы делите внимание пользователя. Здесь помогает конкурентный анализ как инструмент ориентации в уже сложившихся рыночных правилах.

-

Формирование пула активных конкурентов: кто присутствует в медиаполе, на каких каналах, с какими офферами и подачей. Это создает первый слой карты – кто и как работает на видимой части воронки.

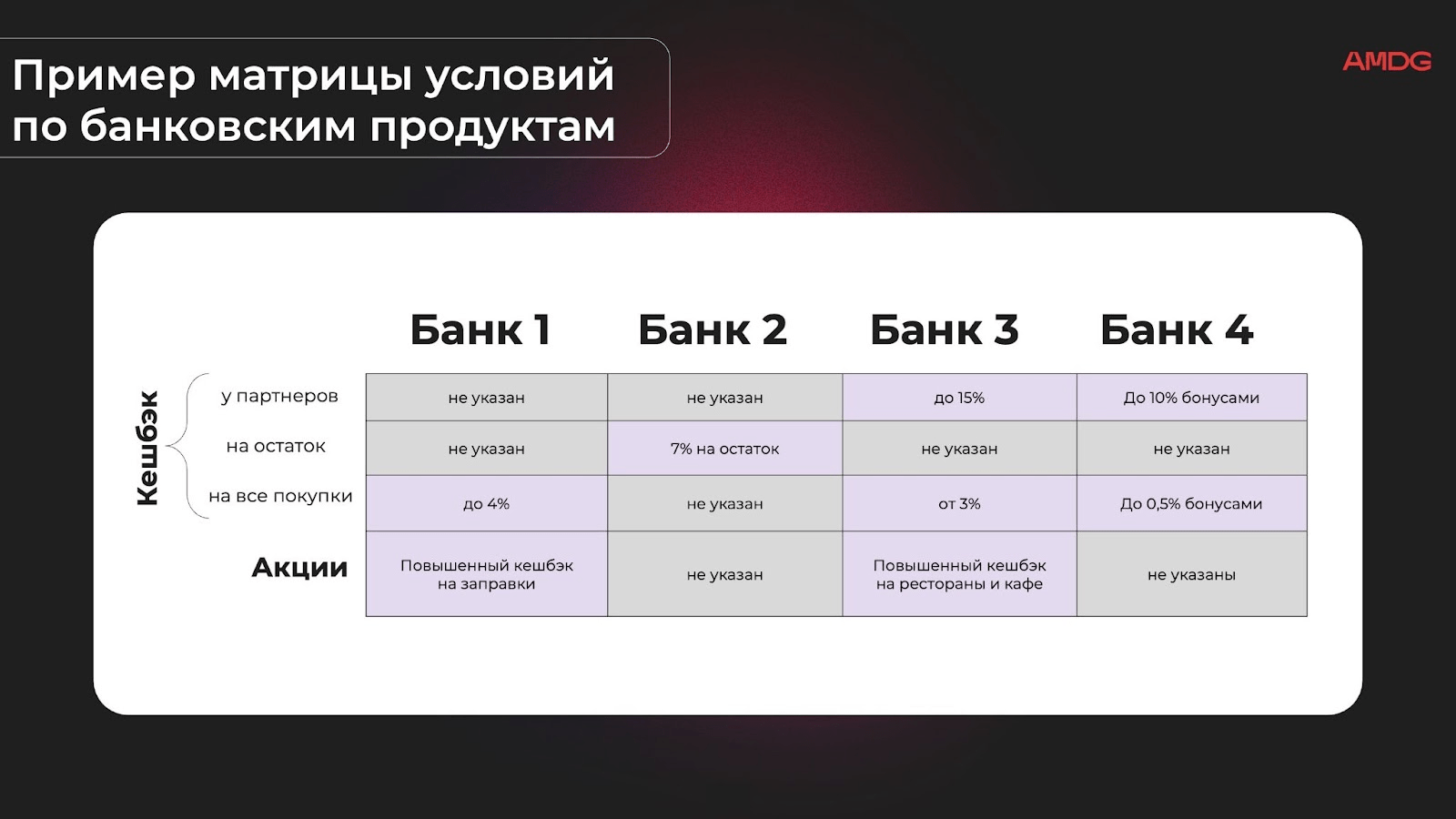

Погружение в суть продукта: в любой вертикали это может быть матрица условий – цены, бонусы, доставка, комиссии, фичи. Это помогает найти реальные точки отстройки, а не абстрактные «сильные стороны». Используем открытые данные с лендингов, сайтов, приложений, условий офферов, а также данные из агрегаторов.

-

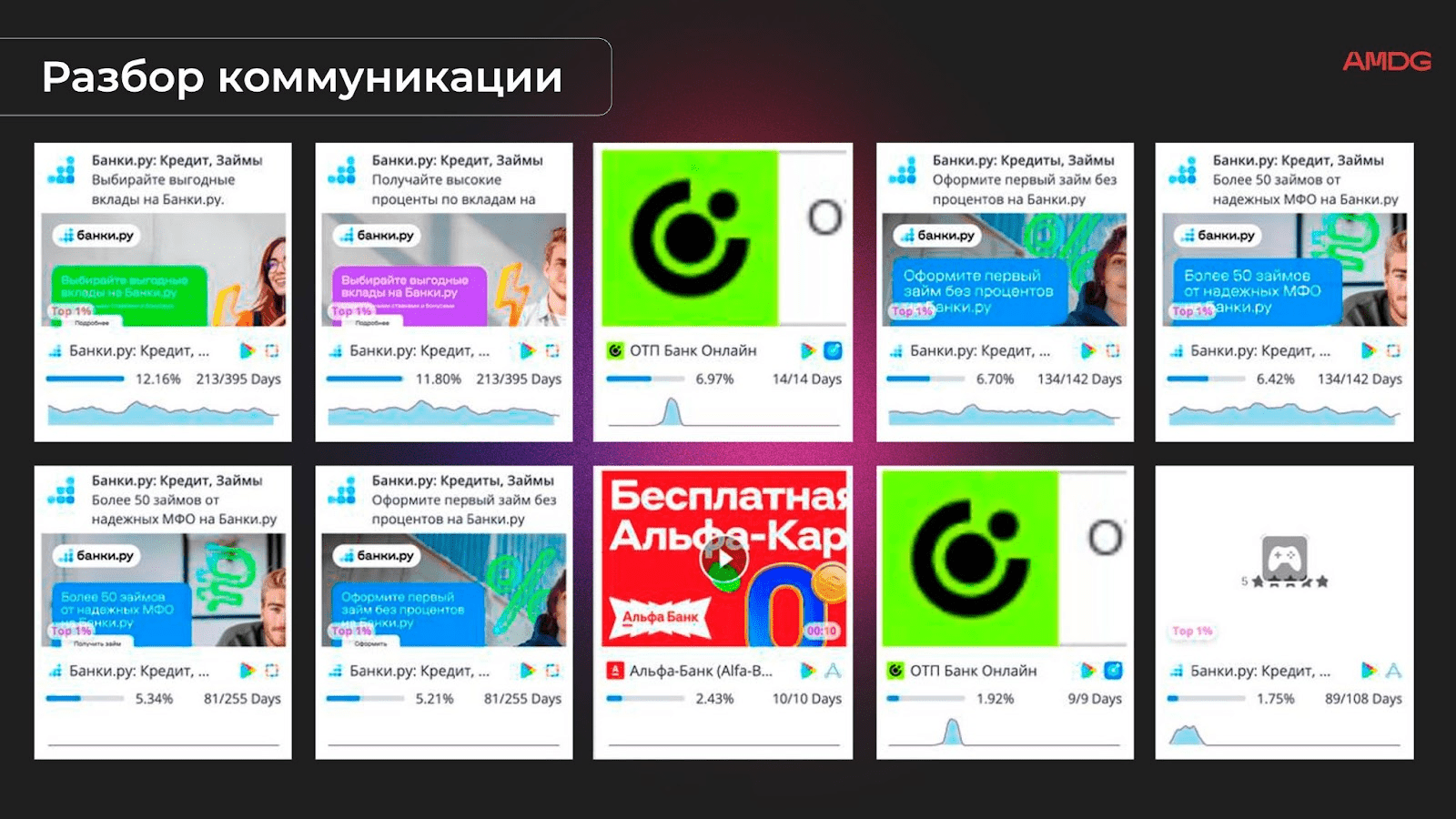

Параллельно – разбор коммуникации: какие посылы используют, в каком формате, какие инсайты поднимают и на какие сегменты давят. Важно оценить структуру офферов, тональность, форматную стратегию и логику сторителлинга.

-

Как конкуренты сегментируют креативы?

-

Чем отличаются посылы в видео и статике?

-

Делают ли акценты на разные стадии воронки?

-

Насколько это пересекается с вашей креативной гипотезой?

Все это помогает понять не просто то, что говорят другие, а то, как они выстраивают диалог с аудиторией, – и где можно усилиться или сыграть в противоход.

-

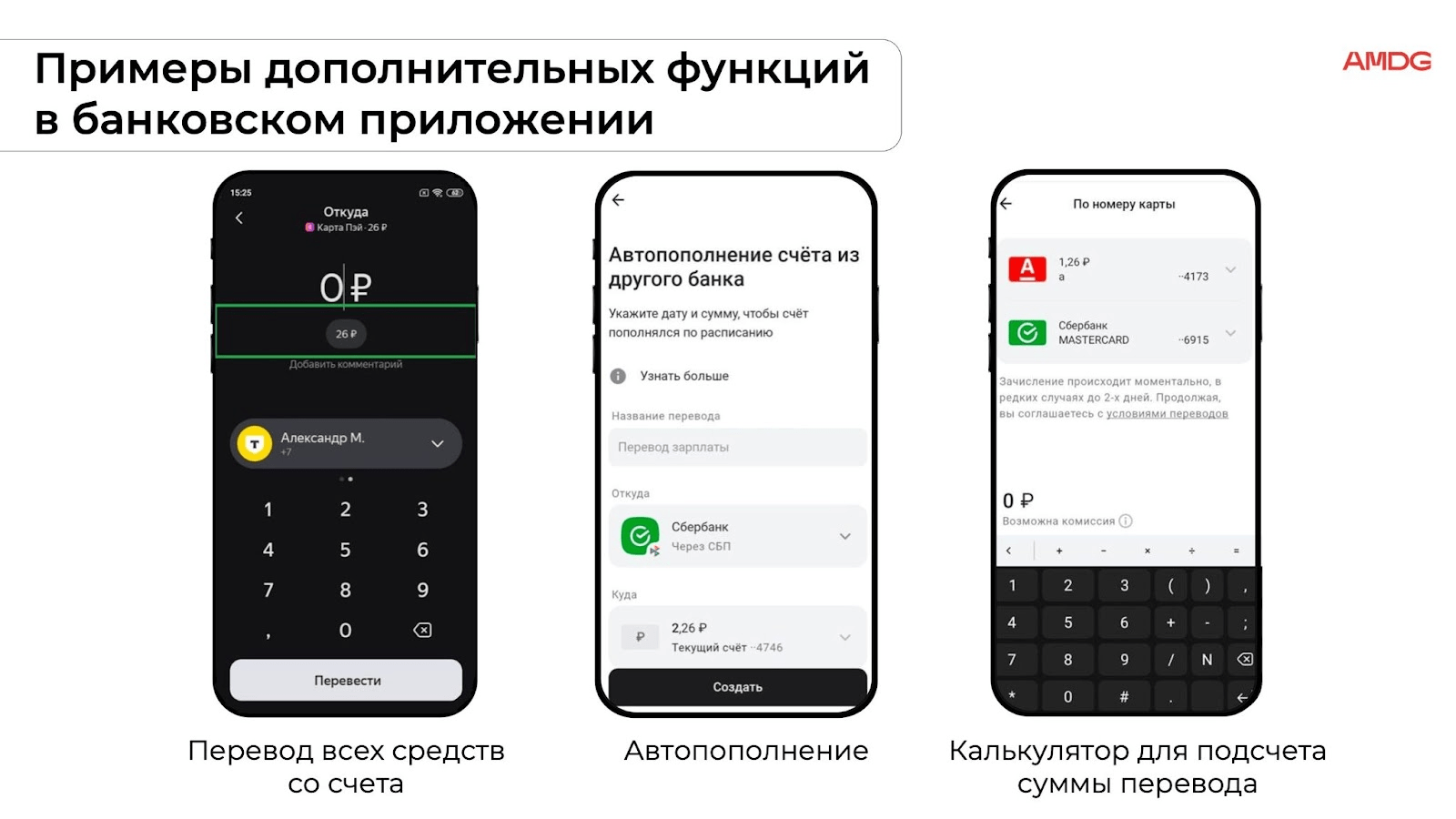

Прохождение клиентского пути в самом приложении: от установки до целевого действия. Здесь необходимо зафиксировать полезные фичи и другие положительные для пользователя моменты, а также выделить потенциальные барьеры. Это позволяет оценить, насколько продукт действительно удобен: какие решения можно взять в референс, а какие, наоборот, учитывать как слабые места конкурентов. Отзывы в сторах и на площадках дают дополнительный срез: на что пользователи реагируют, что хвалят, а что критикуют. Это открытый источник пользовательской информации – ее можно использовать и для продуктовых улучшений, и для креативной стратегии.

-

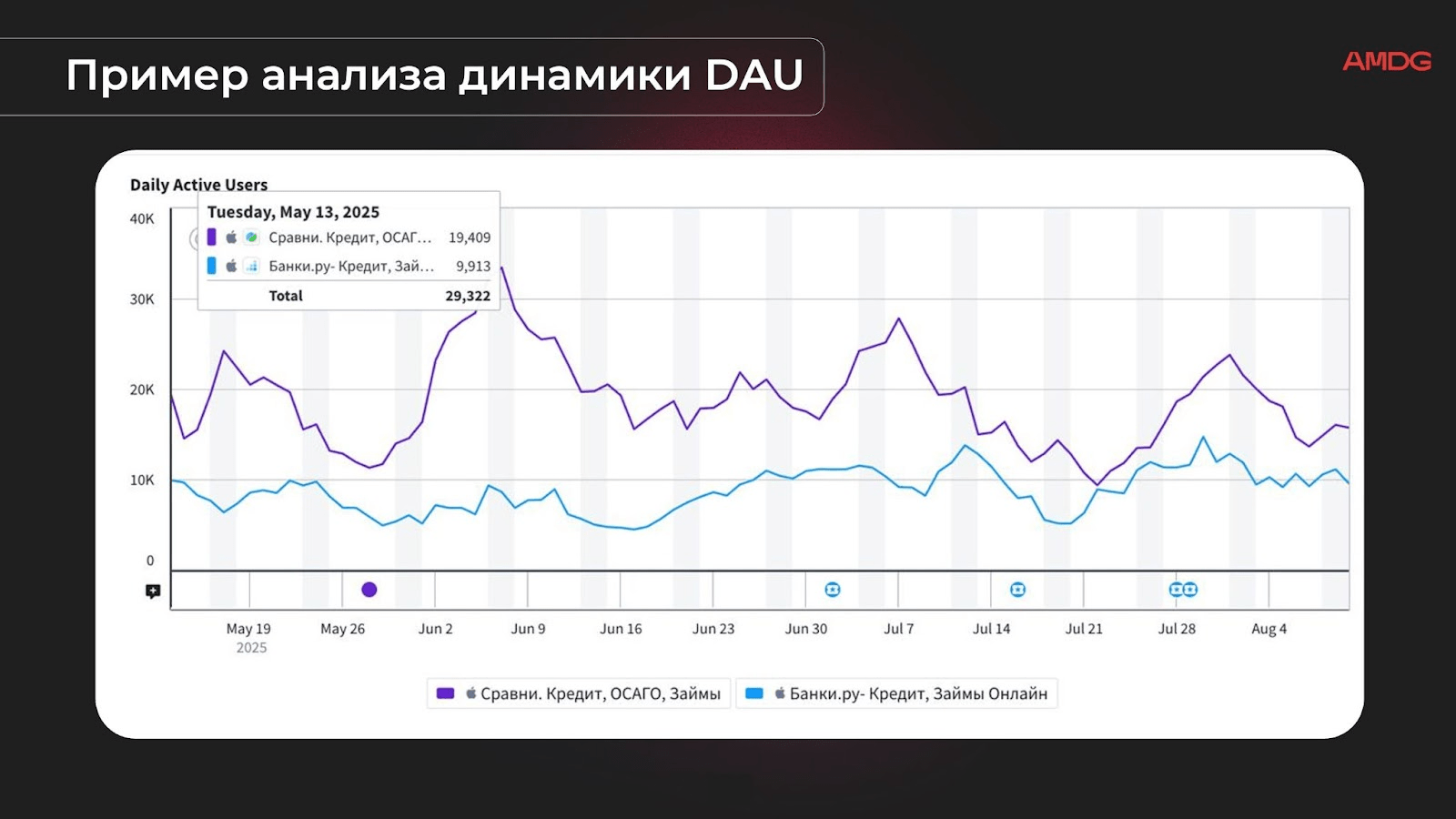

Открытые метрики: динамика установок, позиции в сторе, оценки, MAU (Monthly Active Users)/DAU (Daily Active Users). Многие из этих данных уже используются на этапе оценки контекста, но здесь они помогают уточнить позиции конкретных игроков. Кто просто поддерживает присутствие, а кто растет, усиливает вовлеченность и закрепляется в категории. Это финальный этап, который калибрует всю картину конкурентной среды. Его результатом становится карта текущего состояния: где рынок уже плотно занят, а где остается пространство для действий и роста. Это основа для выстраивания своей стратегии без слепых зон и повторения чужих ошибок.

3. Сегментация

Когда у нас сформирована конкурентная карта, следующий слой – люди, ради которых имеет смысл запускать продукт и крутить промо. Чем точнее вы понимаете, какой пользователь перед вами, чем он живет, в каком контексте приходит в приложение и какую ценность может принести за жизненный цикл, тем выше отдача от вложенных средств.

-

Базовый слой – размер и структура потенциального рынка: демография, география, доходовые когорты, устройство, доступность продукта. Это помогает приоритизировать охват и оценить емкость сегментов (сколько людей вообще можем поймать под наши критерии: «есть смартфон», «покупают онлайн», «платят картой» и т. д.).

-

Мотивы и сценарии: зачем пользователю категория, какую задачу он хочет решить, какие выгоды ищет (экономия, скорость, статус, удобство), какие барьеры тормозят установку или первое действие. Эти же мотивы потом ложатся в коммуникацию и персонализированные офферы по сегментам.

-

Исторические данные: они позволяют не гадать, а понимать, какие каналы давали лучший результат.

-

Как менялась стоимость лида?

-

Где проседала конверсия?

-

Какие аудитории действительно приносили деньги, а не просто установки?

При этом важно также анализировать параметры атрибуции (окна, распределение CTA/VTA) и механику ретаргетинга: сколько аудитории реально возвращается, в какие моменты и на какие офферы. Если выстроен путь пользователя по всем этим точкам, то стратегия базируется на реальных поведенческих паттернах. А если данных нет, то строим гипотезы, но четко отмечаем их как таковые.

На выходе стратегия должна давать ответ на главный вопрос: как с учетом текущего положения бренда, рынка и поведения пользователей достичь конкретных бизнес-метрик? Если в ней нет цели, нет связи между действиями и задачами, нет аналитики по прошлым периодам – это не стратегия, а просто медиасплит, который сам по себе не дает роста.

Оригинал статьи на SEOnews