Сертификация и с чем её едят

Как это обычно бывает, забавная история вызвала бугурт и даже какой-то интерес (плюсов насрали и даже подписались, ну а раз уж вы не мои родители, то постараюсь вас не разочаровать). Первое, что хотелось бы отметить — любители политсрача на первый второй расщитайсь и плотным строем валите нахер ждать, пока я не запилю пост для вас. Второе — всё изложенное исходит из личного опыта работы в сфере сертификации продукции, а целевой аудиторией будут предприниматели и юридические лица, хотя и обычный обыватель может что интересное узнает, Юрий Алексеевич, можно?

С праздником, друзья!)

Есть у нас такая организация — Таможенный Союз или Евразийский экономический союз, на территории которого приняты единые требования к безопасности продукции. Описание требований содержатся в Технических Регламентах Таможенного Союза (далее — ТР ТС). Смысл в том, что подтвердив безопасность в одной стране, можно преспокойно продавать свои изделия на территории любой другой страны, входящей в Таможенный Союз.

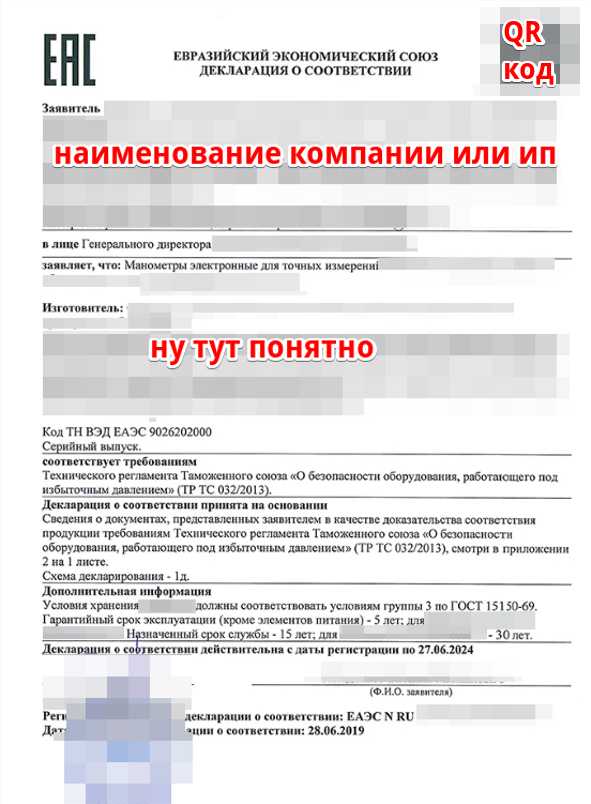

Подтверждение безопасности происходит с помощью деклараций и сертификатов соответствия.

1/2

Вродь замазал всё, что нужно.

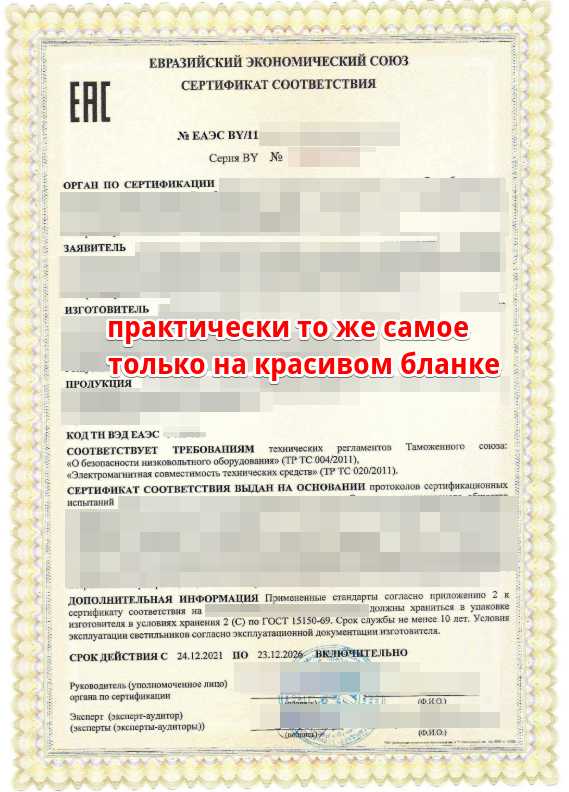

Так в чём же разница, если и то, и то, выглядит как говно? И это правильный вопрос, на который не так то просто дать правильный ответ. По идее, основная форма подтверждения соответствия — сертификат, а декларация всего лишь облегчённая форма и применима она не ко всему, что может быть выпущено на рынок. Косвенное подтверждение можно получить, если углубляться в процедуры, по которым происходит подтверждение, они же схемы. И это, пожалуй, один из самых частых вопросов, которые я получал на протяжении работы.

Схема — порядок, в соответствии с которым происходит подтверждение соответствия. Если на данном этапе у вас уже рябит в глазах от слова соответствие, это нормально, благодаря профдеформации я научился игнорировать такие раздражители. Руководствоваться будем решением комиссии О типовых схемах оценки соответствия и возьмём для примера 1д — заявитель производит отбор образцов серийно выпускаемой продукции и испытывает их в собственной испытательной лаборатории (у каждого трули изготовителя такая есть) или в аккредитованной испытательной лаборатории, а теперь, схема 3д — то же самое, только испытания необходимо провести строго в аккредитованной лаборатории. А ещё есть схема 2д — то же самое, что и 1д, только на партию, а вот схема 4д — как 3д, только тоже на партию. 5д — если планируется выпуск модификаций, а 6д — если внедрена и действует система менеджмента качества. Примерно таким же образом обстоят дела и со схемами сертификации с одни маленьким отличием:

При сертификации, участие принимает и половой орган по сертификации, и да, от этого слова тоже начинает болеть голова. Участие органа и необходимость сертификации обусловлена сложностью изделия и, что более вероятно, опасностью, которую оно может представлять. Условно, от лобкового волоса в салате, плохо будет только тебе, а от лобкового волоса вызвавшего дефект сварки котла под давлением, плохо будет не только тебе. Таким образом, ответственность за декларацию несёт преимущественно заявитель, а ответственность за сертификат, ещё и орган по сертификации, потому как он, помимо выдачи красивого жёлтого бланка, ещё и проводит аудит производства, т.е. принимает более плотное участие в подтверждении безопасности.

О том, какой документ вам нужен подскажет сам регламент ТР ТС. Для этого достаточно простой советской ввести в поиск «Об утверждении перечня продукции ТР ТС «ваш регламент».

1/2

Если встаёт выбор между декларацией или сертификатом, то нужно глянуть сам регламент, а в нём уже будет точное указание, на что делать сертификат, а на что декларацию.

Корочку мы сняли, подбираемся к мякотке.

Орган по сертификации — это организация, официально признанная с помощью аккредитации на независимость и компетентность. Она имеет право осуществлять сертификацию однородной продукции в конкретных областях аккредитации. Не думал, что такое скажу, но спасибо нейронке от Яндекса, ибо точнее и не скажешь. Примерно такое же описание можно получить и про лабораторию, но есть нюанс. Лаборатории могут быть аккредитованными федеральной службой по аккредитации (ФСА), которая и занимается регулированием этого шлюшьего рынка. Неинтересный факт — от слова аккредитация у меня в глаза ещё не болели…а бывают лаборатории добровольные, но так их называют в простонародье, потому как аккредитованы они в так называемой «добровольной системе». Что есть добровольная система, я, пожалуй, отложу до следующего поста, чтоб набрать плюсов, подрубить донат и добавить ссылку на ТГ с фотками моей пиписьки, а донатить вы будете, чтобы этого не видеть.

В аккредитованной лаборатории есть всё, что нужно для проведения испытаний (аккредитованные эксперты, поверенное оборудование) и за этим строго наблюдает ФСА, для чего регулярно наведывается с целью благородного шмона, как отметил господин @Potaskuns в комментарии к посту, о котором я уже начинаю жалеть, раньше рынок был похож на квартал красных фонарей, ведь сертификация — бизнес прибыльный, тем не менее, года с 20, ситуация стала несколько меняться, ведь ФСА ввели национальную часть реестра росаккредитации с дополнительными требованиями к органам и лабораториям и, судя по приказу, всё крутилось вокруг экономической составляющей.

Таким образом, рынок стал сокращаться, возможностей получить протокол испытаний без испытаний существенно поубавилось. Держать свою лабораторию весьма затратно — испытатели, это вам не хуи собачьи, у них и образование, и личная карточка в реестре аккредитованных лиц, и обширные знания методик испытаний, испытательное оборудование, оснастка. Вдобавок, большинство аккредитованных лабораторий, либо государственные, либо на базе НИИ, поэтому, вероятность нарваться на ушлых мошенников, достаточно низкая, чтобы без опаски к ним обращаться, ибо вбухать кучу бабок, а потом обосраться на какой-то мелочи при проверке, ну, такое себе. Легально работать выгоднее.

Схожая обстановка с органами сертификации. Разумеется, встречается процент органов и лабораторий, которые ни испытаний, ни аудитов производства не делают, но вы всегда можете от них отказаться, благо, недостатка в исполнителях нет.

Другое дело лаборатории добровольные. Ууух не придумали матерных слов, коими я бы с удовольствием их наградил и эта ересь обильно прорастает на почве неосведомлённости заявителей. Помните, пару мемасов назад, я рассказывал о схеме 1д? Пролистни, перечитай, я подожду. Готов? Так вот, всё упирается в так называемые собственные доказательства. Люди обращаются в такие лаборатории за неимением возможности провести испытания у себя, оно и понятно, куда деваться? А деваться можно в аккредитованные лаборатории, да, там дороже, да, там дольше, вот только ты, как изготовитель, получаешь официальное подтверждение безопасности своей продукции.

И вот тут возникает вопрос от потребителя: «Правильно ли я понимаю, что в мою продуктовую корзину может попасть обеспеченный всеми разрешительными документами сырок, по которому повар елозил потным от тяжелого трудового дня в антисанитарных условиях очком?» Да, дорогой друг, это так. Но не спеши огорчаться. Если во время еды, ты почувствуешь запах чужого очка, то ты всегда можешь обратиться в Роспотребнадзор (он, внезапно, работает, чёрт побери!), который с удовольствием устроит производителю занимательный анал-карнавал, поэтому, производителю всегда выгоднее делать свой товар качественным. И аккредитованная лаборатория тоже не является панацеей, ведь образцом могут предоставить товар отменного качества, а на рынок выпустить то самое с ароматом чьей то жопы. Понимаешь? Дело тут не столько в лабораториях и органах, сколько в самих производителях.

Фух, первую часть на этом завершим, во второй части я подробнее расскажу о таком явлении, как добровольная лаборатория и её, прости господи, экспертах, о добровольных системах сертификации, о приколах с документами от СНГ и защите от богомерзких центров сертификаций.