Парадокс Моравека: невидимая угроза для профессий будущего — 17.10.25 02:00

Автор: Денис Аветисян

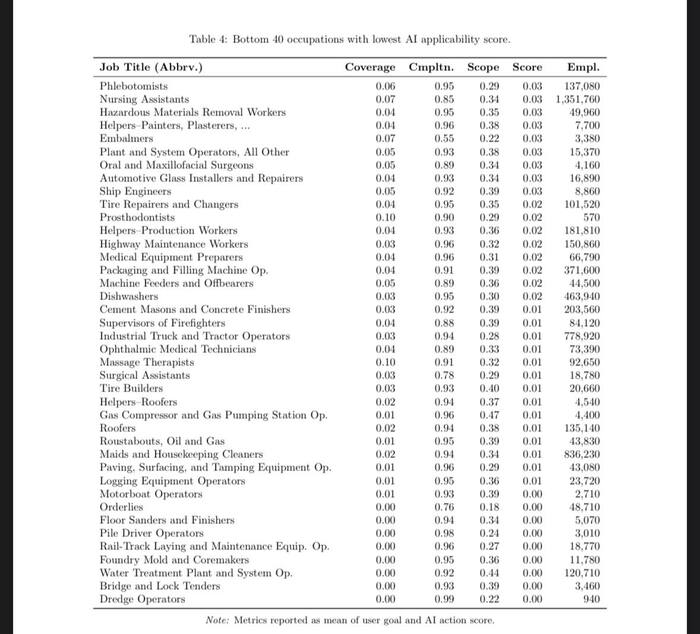

Постоянное противоречие между кажущейся легкостью выполнения определенных задач человеком и удивительной сложностью их автоматизации, известное как парадокс Моравека, ставит под вопрос наши представления о природе интеллекта и границах возможностей искусственного интеллекта. В работе «A theory-based AI automation exposure index: Applying Moravec’s Paradox to the US labor market>», авторы осмеливаются исследовать, как именно эта кажущаяся аномалия формирует ландшафт рынка труда США, создавая риски для одних профессий и открывая новые горизонты для других. Если мы действительно недооцениваем сложность задач, которые кажутся простыми для человека, а переоцениваем те, которые требуют абстрактного мышления, не приведет ли это к фундаментальному пересмотру наших представлений о будущем работы и, что более важно, к непредсказуемым последствиям для миллионов работников?

Разрыв в эффективности алгоритмов и его влияние на доходы: время показывает, как системы адаптируются и меняют правила игры. В 2024 году эта динамика особенно заметна.

Парадоксы Автоматизации: Ограничения Систем во Времени

Парадоксы — это не ошибки, а указатели на фундаментальные ограничения любой системы. Парадокс Моравека, в частности, обнажает удивительную истину: задачи, которые кажутся нам тривиальными – например, применение здравого смысла или адаптация к непредсказуемым обстоятельствам – оказываются поразительно сложными для автоматизации. Любой аптайм – это лишь временное состояние, иллюзия стабильности, поддерживаемая непрерывным потоком вычислений.

Индекс автоматизации, как и любой другой инструмент для оценки уязвимости, неизбежно опирается на измеримые атрибуты. Однако, сводить сложность человеческого труда к набору параметров – значит, упускать из виду принципиальные аспекты. Системы стареют – вопрос лишь в том, делают ли они это достойно. Определение «автоматизируемости» – это не просто констатация факта, а прогнозирование траектории развития системы во времени.

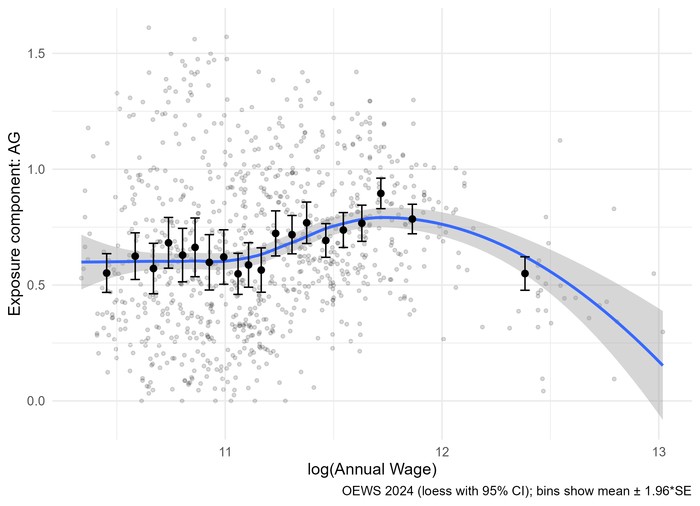

Обилие данных (DA) и логарифм заработной платы, 2024

Понимание границ современных подходов к автоматизации имеет решающее значение для прогнозирования последствий для рынка труда. Задержка – это налог, который платит каждый запрос. Недостаточно просто идентифицировать «автоматизируемые» задачи; необходимо учитывать контекст, в котором они выполняются, и динамику, которая определяет их эволюцию. Стабильность – это иллюзия, кэшированная временем. Пренебрежение этими нюансами неизбежно приведет к неточным прогнозам и ошибочным стратегиям. Оценка устойчивости системы требует не только анализа ее текущего состояния, но и предвидения ее будущего поведения.

Автоматизация – это не линейный процесс, а сложная сеть взаимодействующих факторов. Каждый этап автоматизации влечет за собой изменение баланса сил и требует переосмысления существующих подходов. Поэтому, вместо того чтобы стремиться к созданию «идеальной» системы автоматизации, следует сосредоточиться на разработке гибких и адаптивных решений, способных реагировать на меняющиеся условия. Игнорирование этой истины чревато серьезными последствиями. Пренебрежение сложностью системы – это верный путь к ее деградации.

Неявные Знания и Вариативность: Предел Автоматизации

Исследование автоматизации рабочих процессов неизбежно сталкивается с парадоксом: чем больше мы стремимся к стандартизации и упрощению, тем сложнее становится учитывать неявные знания и индивидуальные особенности, определяющие эффективность выполнения задач. Технологический долг, если позволите, проявляется в игнорировании нюансов, которые кажутся несущественными на начальном этапе, но оказывают существенное влияние в долгосрочной перспективе. Именно поэтому оценка потенциала автоматизации требует учета не только доступности данных и вычислительных мощностей, но и тех факторов, которые сложно формализовать и измерить.

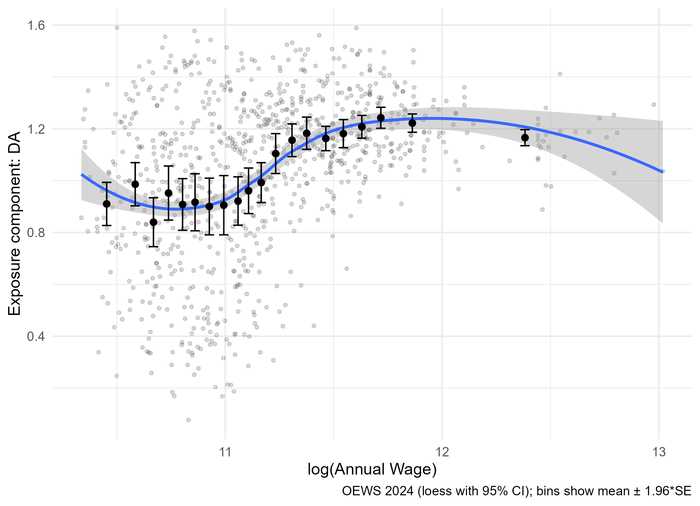

Неявные знания – совокупность невысказанных, эмпирических пониманий, лежащих в основе эффективного выполнения задач, – играют центральную роль в тех процессах, которые оказываются устойчивыми к автоматизации. Это не просто набор инструкций, а скорее интуитивное понимание контекста, способность адаптироваться к неожиданным ситуациям и находить нестандартные решения. Такие знания накапливаются с опытом и передаются неформальным путем, что делает их особенно ценными и трудновоспроизводимыми.

Разброс в производительности – мера вариативности человеческих результатов – указывает на сложность задачи и ее зависимость от неявных знаний. Чем больше разница между результатами разных исполнителей, тем больше вероятность того, что успех зависит не только от технических навыков, но и от способности к адаптации, интуиции и креативности. Высокая вариативность свидетельствует о том, что задача требует не только четкого алгоритма, но и гибкого подхода, способного учитывать индивидуальные особенности и непредсказуемые факторы.

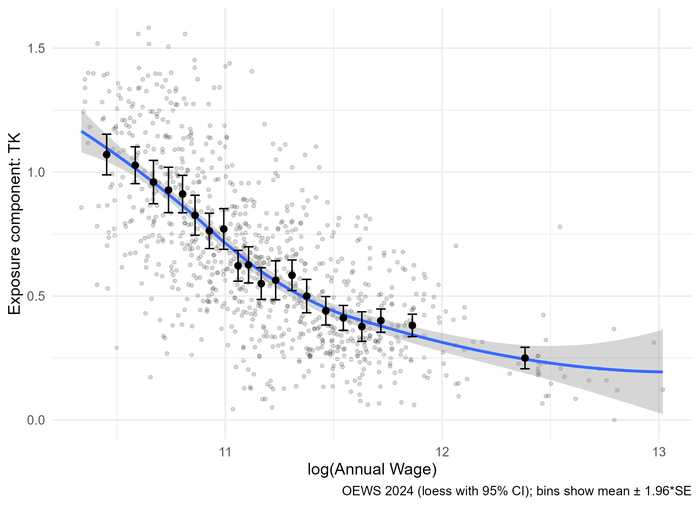

Неявные знания (TK) и логарифм заработной платы, 2024

Индекс подверженности автоматизации использует данные о разбросе производительности и доступности данных для оценки потенциала автоматизации, однако все еще испытывает трудности с нюансированными задачами. Проблема заключается в том, что формализация неявных знаний требует глубокого понимания контекста и способности учитывать индивидуальные особенности, что является сложной и трудоемкой задачей. Поэтому для повышения точности оценки необходимо разрабатывать более совершенные методы, учитывающие не только количественные, но и качественные факторы.

В конечном итоге, успех в области автоматизации зависит не только от технологических достижений, но и от способности учитывать человеческий фактор. Необходимо признать, что не все задачи могут быть автоматизированы, и что некоторые из них требуют уникальных навыков и знаний, которые невозможно воспроизвести с помощью машин. Поэтому важно сосредоточиться на развитии этих навыков и создании условий для эффективного взаимодействия человека и машины.

Предвзятость в отношении Опыта: Эволюция Автоматизации во Времени

Каждая архитектура проживает свою жизнь, а мы лишь свидетели. Исследования, проведенные авторами, выявляют тревожную тенденцию, которую можно охарактеризовать как технологический сдвиг, предвзятый в отношении опыта. Этот феномен, получивший название «Технологические изменения, ориентированные на опыт», демонстрирует, что автоматизация оказывает несоразмерно большее влияние на работников, находящихся в начале своей карьеры. Объяснение этому заключается в том, что они обладают меньшим объемом знаний, основанных на практическом опыте и трудно поддающихся формализации.

Эта тенденция не является нейтральной. Она способствует углублению экономического неравенства, усиливая существующие различия в доходах. Молодые специалисты, лишенные возможности накопить ценный опыт, оказываются в невыгодном положении по сравнению с более опытными коллегами, чьи знания востребованы в условиях автоматизации. По сути, система, стремясь к эффективности, создает барьеры для тех, кто только начинает свой профессиональный путь.

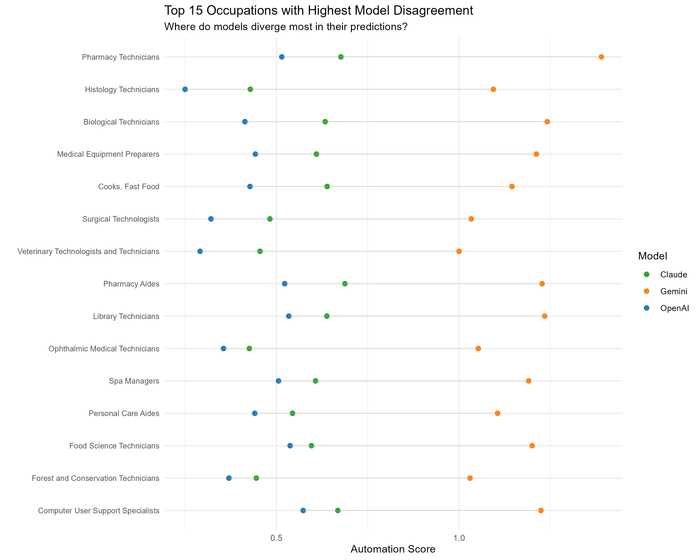

Топ разногласий между профессиями

Понимание этой предвзятости имеет решающее значение для разработки политики, направленной на поддержку справедливого перехода в эпоху автоматизации. Недостаточно просто внедрять новые технологии; необходимо учитывать их социальные последствия и принимать меры для смягчения негативного воздействия на уязвимые группы населения. В частности, требуется инвестировать в программы переподготовки и повышения квалификации, которые помогут молодым специалистам приобрести навыки, востребованные на рынке труда. Важно также создать условия для приобретения практического опыта, например, через стажировки и наставничество. И, наконец, необходимо пересмотреть существующие системы социальной защиты, чтобы обеспечить поддержку тем, кто теряет работу в результате автоматизации.

Улучшения стареют быстрее, чем мы успеваем их понять. Авторы подчеркивают, что предвзятость в отношении опыта – это не статичное явление, а динамичный процесс, который может меняться со временем. По мере развития технологий и изменения структуры рынка труда необходимо постоянно пересматривать существующие подходы и адаптировать их к новым условиям. В противном случае существует риск усугубить неравенство и создать общество, в котором возможности ограничены для тех, кто не обладает необходимыми навыками и опытом. Ключ к решению этой проблемы заключается в проактивном подходе, который учитывает долгосрочные последствия автоматизации и направлен на создание инклюзивного и устойчивого будущего.

Оценка Потенциала Автоматизации с помощью ИИ: Новая Эра Анализа

Оценка потенциала автоматизации, основанная на искусственном интеллекте, представляет собой новый подход к анализу возможности автоматизации задач, использующий большие языковые модели. В эпоху стремительных изменений, когда каждая система неизбежно стареет, а каждый сбой – сигнал времени, важно не просто предсказывать будущее, но и понимать механизмы, определяющие его. Данный метод позволяет взглянуть на трудовые процессы сквозь призму алгоритмической эффективности, выявляя закономерности, скрытые в потоке данных.

В основе лежит концепция использования изобилия данных – Data Abundance – для обучения моделей, способных идентифицировать шаблоны и прогнозировать потенциал автоматизации. Чем больше информации доступно, тем точнее модель может оценить сложность задачи и вероятность ее успешной автоматизации. Этот подход, подобно рефакторингу – диалогу с прошлым – позволяет переосмыслить существующие процессы и выявить возможности для оптимизации.

LLM-Based Automation Assessment – метод оценки автоматизации на основе больших языковых моделей – расширяет этот подход, предлагая масштабируемый и эффективный способ оценки влияния автоматизации на различные отрасли. Использование LLM позволяет не только анализировать большие объемы данных, но и учитывать контекст и нюансы, которые могут быть упущены при традиционных методах оценки. Этот подход позволяет создать динамическую модель, которая адаптируется к изменяющимся условиям и обеспечивает более точные прогнозы.

В эпоху, когда время – не метрика, а среда, в которой существуют системы, важно не просто предсказывать будущее, но и понимать его закономерности. Использование искусственного интеллекта для оценки потенциала автоматизации – это не просто технологический прорыв, но и возможность создать более устойчивую и эффективную экономику.

В конечном итоге, цель состоит не в том, чтобы заменить людей машинами, а в том, чтобы освободить их от рутинных задач и позволить им сосредоточиться на более творческих и значимых задачах. Этот подход, подобно рефакторингу – диалогу с прошлым – позволяет переосмыслить существующие процессы и выявить возможности для оптимизации.

Временные рамки кажутся обманчивыми, особенно когда речь заходит о системах и их адаптации. Как и в исследовании, где Moravec’s Paradox указывает на уязвимость сложных, казалось бы, ‘неавтоматизируемых’ профессий, так и в любом потоке данных стабильность – лишь временное состояние. Мария Воллстонкрафт справедливо замечала: «Ни один человек не должен быть рабом другого». В контексте автоматизации, эта мысль приобретает новое звучание: мы должны стремиться к системам, которые расширяют возможности человека, а не заменяют его, особенно учитывая важность неявных знаний (tacit knowledge) в предотвращении полной автоматизации определенных задач. Время, как и в теории систем, – это среда, в которой происходит эволюция, а не абсолютная метрика.

Что дальше?

Разработанный индекс автоматизации, безусловно, интересный, но давайте будем честны: любое улучшение стареет быстрее, чем ожидалось. Мы измерили текущую экспозицию, но время – не метрика, а среда, в которой системы, включая рынок труда, неизбежно эволюционируют. Наиболее уязвимыми оказались профессии, требующие «неявных знаний» – парадокс Моравека, конечно. Но не забывайте: и эти знания со временем атрофируются, если не используются. Попытки «закодировать» неявные знания – это, по сути, попытка остановить время, обреченная на провал.

Следующим шагом видится не столько усовершенствование индекса, сколько изучение динамики «отката» – путешествия назад по стрелке времени. Как быстро навыки, которые сейчас кажутся неуязвимыми, утратят свою ценность? Какие новые формы «неявных знаний» возникнут, и как они будут проявляться? Необходимо сместить фокус с «автоматизации как таковой» на анализ темпов деградации навыков и адаптации рабочей силы.

И, наконец, стоит задуматься: возможно, сама концепция «индекса» – это иллюзия контроля над неконтролируемым процессом. Рынок труда – это не механизм, который можно «измерить», а живая система, подверженная хаосу и непредсказуемости. Попытки её «улучшить» могут оказаться столь же тщетными, как попытки остановить старение.

Оригинал статьи: https://arxiv.org/pdf/2510.13369.pdf

Связаться с автором: https://www.linkedin.com/in/avetisyan/