Новое SEO: что уже известно про GEO и как его использовать для продвижения бизнеса

Когда-то SEO было прямой дорогой к клиенту: занял позицию – получил клик – привел пользователя на сайт. Сегодня мы все чаще оказываемся в ситуации, где маршрут, что называется, перестроен. Для SEO же это означает новый вызов: «как подняться в топ-10» – здорово, но базово. «Как попасть в ответ ассистента», где пользователь решает свою задачу, не уходя ни в какие страницы – вот, что сейчас волнует поисковых обывателей.

AI изменил пользовательское поведение даже в такой уверенной экосистеме, как поисковая выдача. ИИ-подсказки в поиске, ответы в чат-ботах, краткие «пересказы» поверх выдачи – это теперь новая норма и бизнес-боль. Когда пользователь спрашивает «что выбрать», «как сделать», «к кому обратиться» – он видит ОДИН составной ответ, в котором ИИ сам собирает факты и рекомендует компании. Кликов меньше, но ценность попадания в ответ выше, чем место в традиционном списке сайтов.

И вот главная развилка для бизнеса:

- Ранжируешься – но не виден. Хорошие позиции в классике не гарантируют присутствия в AI-ответах. Модели опираются не только на страницы сайта, но и на «контекст вокруг бренда» (упоминания в авторитетных источниках, структурированность фактов, цитируемость экспертов) и качество контента (статьи и польза от них). И самое сложное здесь: понять работу ИИ-алгоритмов, учесть принцип других алгоритмов (поисковых) и интегрировать эти знания в бизнес-стратегию сайта.

- Контента больше – внимания меньше. Генеративные инструменты ускорили производство текстов, но вместе с этим вырос шум. ИИ отбирает не «много», а лучшее и понятное – то, что легко извлечь и вставить в рекомендацию.

- Меняются метрики. Трафик и позиции уже не отражают картину полностью. Появляются новые ориентиры: доля присутствия бренда в AI-ответах, тональность этих упоминаний, рост брендовых поисков и конверсий при том же или меньшем объеме кликов.

И все это при том, что Яндекс сам не поспевает за тем, чтобы организовать отслеживание изменений. Можно сказать, что ответ на тренд опережает сам тренд, потому что SEO-шники уже двигаются на ощупь, изучают, когда сам Яндекс даже не предоставил возможность отслеживать генеративный трафик и, тем более, не предоставил никаких поясняющих сведений.

Эта реальность требует дополнить классическое SEO новой дисциплиной – GEO (Generative Engine Optimization). Если упростить, GEO отвечает на вопрос: что должно быть в информационном поле, чтобы ИИ принял нас за авторитет, доверился и включил в свой ответ?

Речь не только о сайте. Это структура знаний о бренде: тематике, связанных объектах, FAQ, разметке, экспертности, последовательном внешнем трафике и так далее. Проще говоря – извлекаемость: насколько легко машинам найти, понять и идентифицировать нас правильно.

Мы пришли к GEO не из теории, а из практики. Сначала – на себе: собрали темы, подготовили статьи под реальные интенты, выстроили общую структуру, связку и проверили, как это отражается в нейровыдаче. Параллельно столкнулись с трудностями и необходимостью для пула гипотез, зато теперь мы можем смело заявить: мы можем нащупать эту границу между SEO и GEO.

Ключевая мысль блока: SEO никуда не исчезает, но адаптируется. Чтобы бизнесу усиливать стратегию вместе с ним, нужно пахать на два фронта: сохранять техническую основу и семантику для поиска и повышать извлекаемость для ИИ-движков.

Что мы покажем дальше в кейсе: Как мы выбирали темы и запросы, какие инструменты использовали, как ставили и проверяли гипотезы, сколько это заняло времени и к каким практическим выводам пришли – вплоть до планов на светлое будущее. Это будет пошаговый разбор того, что действительно двигает GEO-показатели в 2025 году на нашем скромном примере.

Эксперимент: как мы делали GEO на себе

Не зная, будут ли «официальные гайдлайны», мы приняли решение протестировать продукт самим. Те, кто решил делать своими руками, располагают пока что только базовым/глубоким SEO-знанием, а также логикой и, неожиданно, мозгами. Итак, как работает генеративная оптимизация в реальных условиях – обозреваем.

С чего начали

- Взяли наш сайт с базовым SEO-фундаментом (техническая часть + контентная база были в порядке). Тут важно: если сайт находится далеко за топом, а значит, слабо оптимизирован – GEO за такое не возьмется.

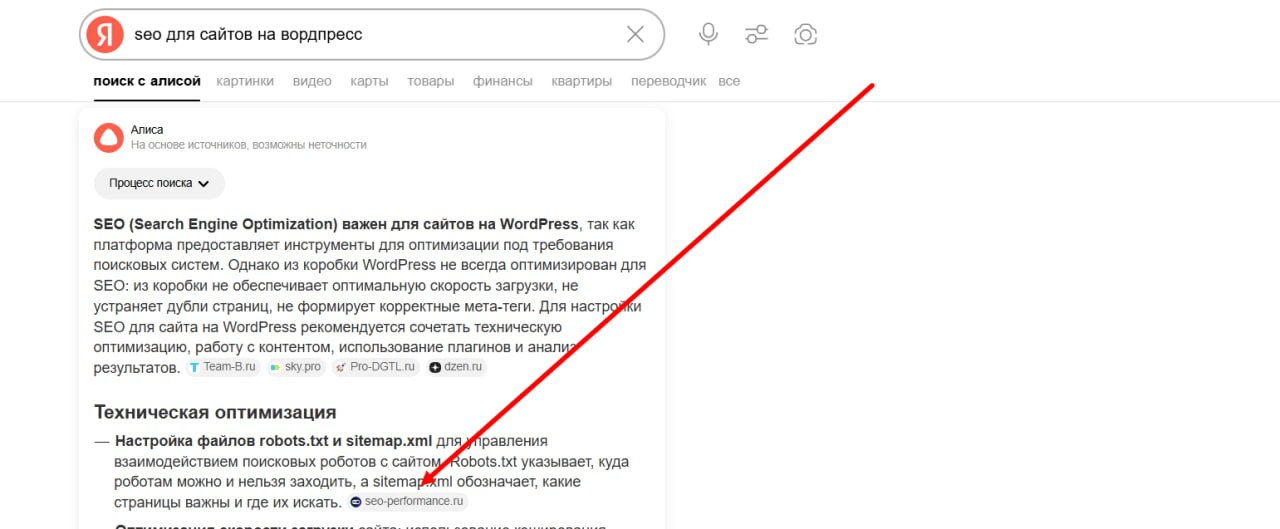

- Определили тематику: запросы, связанные с целевыми продуктовыми запросами. С высоким клиентским интересом, в нашем случае, один из запросов – сайт на движке WordPress. Акцент был на низкочастотники, чтобы не так амбициозно, но зато эффективно, поскольку площадки с бОльшим весом и охватом сложно перебить из-за конкуренции.

- Под отобранные ключи написали статьи. Для ТЗ использовали собственную технологию ГАР.

Результат первого захода

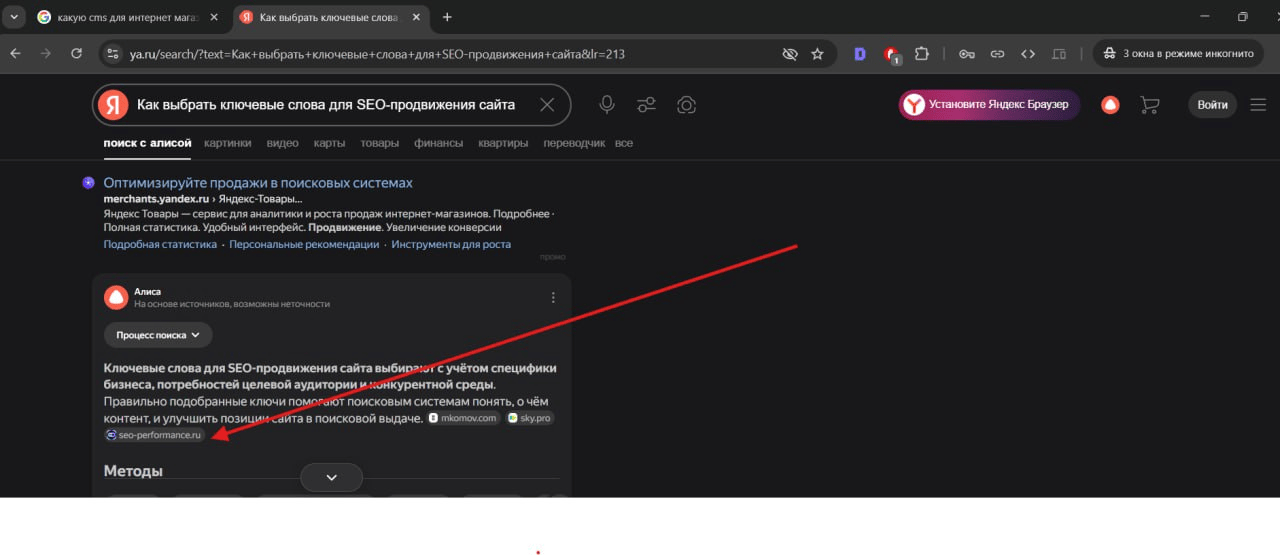

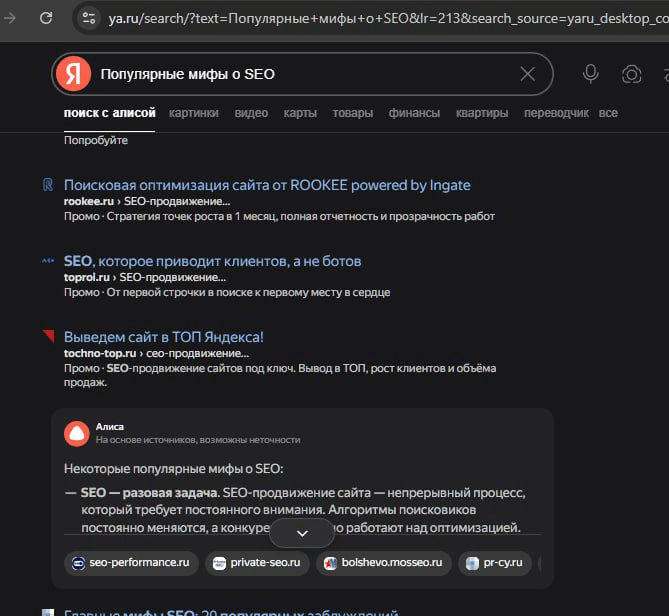

Из пяти статей, подготовленных под запросы, четыре попали в нейровыдачу. То есть ИИ начал использовать их при формировании ответа. В классическом SEO это выглядело бы как «ранжирование выше конкурентов».

Или же вот пример: чисто информационный запрос

Где же НО? А, вот…

- Рост показов ≠ рост переходов. Когда статья появляется в AI-ответе, пользователь может получить все нужное прямо там. Кликов меньше, но бренд попадает в поле зрения. То есть, растет узнаваемость. Это тоже метрика, но без мгновенного результата (на долгосрок).

- Нужен «нормальный» сайт. Уже упоминали, но продублируем. Даже если текст релевантный, без технически подкованной и структурированной площадки (архитектура, перелинковка, метаданные) ИИ не возьмет его в ответ.

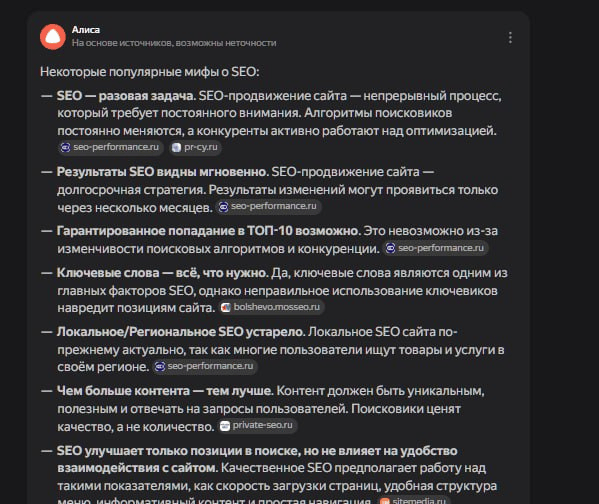

- Контент внутри должен быть выстроен. Важно не только написать статью, но и сделать ее понятной для машины: четкие подзаголовки, списки, блоки с определениями.

- Вы никак пока что не отследите эффективность такого трафика. У Яндекс Метрики нет реффера, который бы его показал. Да и в целом, узнаваемость бренда отследить проблематичнее.

- Из инструментов вам нужно мало – но только потому, что их НЕТ. Только знания и логика – вот ваши инструменты. И все, чтобы фиксировать взаимосвязи и формировать новые гипотезы.

Кстати о гипотезах: как проверяли

Чтобы фиксировать то, как отрабатывают ИИ-алгоритмы Яндекса, мы пошли по пути мини-сплит-тестов и шаг за шагом проверяли отдельные элементы.

1. Разметка и структура

- На части статей внедрили FAQ-блоки с четкими вопросами и короткими ответами («Что такое X?», «Как сделать Y?»). ИИ чаще выбирал именно эти куски, потому что их проще было извлекать.

- Добавили микроразметку schema, а точнее FAQPage и Article. В классическом SEO это помогает сниппетам, а в GEO мы заметили, что модель чаще цитирует такие материалы.

- В тексте усилили логическую иерархию: H2 → H3 → списки. Все как и в SEO))

2. Внутренняя перелинковка

- Связали новые статьи с «якорными» страницами, например, с запросом по WordPress, внутри сайта.

- Проверяли, будет ли ИИ использовать контент статьи отдельно или подтягивать связанный материал (оказалось, что ссылки на сильные тематические страницы повышали шанс попасть в ответ).

3. Формулировки и стиль подачи

- Тестировали: длинные абзацы vs. короткие тезисы. В генеративных ответах почти всегда брались именно тезисные куски, поэтому в них надо было вместить максимум информации.

- Делали ключи именно максимально естественными, будто сам человек вводил (вопросы «как…», «почему…») против сухих формулировок/строгих ключей. Модели охотнее брали именно живую, поскольку она наиболее релевантна.

- Каждый блок – это ответ на конкретный вопрос (четкость и структурированность в подаче материала).

4. Обновления и корректировки

- На одной группе статей делали легкие правки (переписывали заголовки, добавляли списки), на другой – серьезные доработки (добавление исследований, внешних источников, статистики + полностью обновленная структура). В ответах ИИ использовал перепрошитые статьи, которые учитывали все вышеперечисленные гипотезы.

- Смотрели, как быстро изменения подхватываются: в среднем через 5–10 дней после апгрейда страница уже попадала в новые генеративные блоки.

5. Типы ответов

- Проверяли, влияет ли формат на разные выдачи: короткие справки, разъяснительные блоки, пошаговые инструкции. Самым цитируемым оказался формат «пошагового алгоритма» и «определение + пояснение».

6. Усиление экспертности через цитаты и исследования

- В статьи добавляли ссылки на внешние исследования и цитаты отраслевых специалистов. В классическом SEO это помогает E-E-A-T, а в GEO эффект оказался тоже заметным: модели выше ранжируют по авторитетным источникам (доверие).

7. Семантическая насыщенность

- Мы проверяли, как влияет глубина семантики: простое вхождение ключевых слов против раскрытия темы через LSI и сопутствующие понятия. Вывод: для текстов, где вокруг основного запроса выстраивалась буквально целая сеть понятий, увеличивалась вероятность попадания в реальные пользовательские запросы. Модели явно ценят контекст и тематическую полноту (как и пользователи).

8. Авторство и доверие к контенту

- Добавляли «человека» к материалу: подпись автора, указание должности, иногда краткое био. Для SEO это давно обязательная часть, но мы проверили – влияет ли на GEO. И да: статьи с явным автором чаще цитировались в AI-выдаче, чем безымянные и неличные.

9. TL;DR и списки в начале

- В некоторых статьях тестировали сжатые блоки-резюме: («Кратко: …»), 2–3 предложения о сути материала перед основным текстом. Проверяли, будет ли ИИ забирать его в генеративные ответы. Оказалось, что именно TL;DR чаще всего подтягивается в нейровыдачу: этакий description. Модель использует его как готовое определение или вводное.

Сроки

На подготовку и запуск ушло около двух недель, еще неделя ушла на тест гипотез. Это быстрый цикл: уже через три недели стало ясно, что гипотезы/стратегия работает, а главное, есть понимание: как можно влиять на алгоритмы.

Выводы и инсайты: что показал эксперимент с GEO

1. GEO ≠ SEO, но без SEO GEO не работает

Еще раз (уже третий): без технически исправного сайта, нормальной структуры и семантики даже качественные статьи не вытягиваются в AI-ответы. GEO усиливает SEO, но не подменяет его.

2. Попасть в AI-ответы можно уже сейчас

Да, генеративные подсказки еще не покрывают все запросы. Но мы увидели: часть статей уже цитируется в нейровыдаче, и это дает эффект узнаваемости – главное, подобрать грамотно семантику. Фактически это новый «топ выдачи»: вместо кликов по ссылке на сайт – место в готовом ответе ассистента и голове клиента (известность).

3. Важнее не количество контента, а его извлекаемость

ИИ видит не только текст, но и его структуру. Особенно его структуру. Там, где мы добавляли FAQ, четкие определения и логичные списки – вероятность попасть в AI-ответ росла.

4. Репутация и авторитетность начинают играть главную роль

Ссылки на исследования, цитаты экспертов, публикации в тематических источниках – все это заметно повышает шанс на индексирование.

Даже показатели трафика и CTR уже не дают полной картины. Важнее понимать:

- как часто бренд упоминается в AI-ответах;

- в каком контексте он упоминается;

- растет ли доля брендовых запросов после таких упоминаний.

5. Что дальше?

Для себя мы определили следующий шаг – системно выводить бренд по репутационным запросам. Это логичное продолжение: если пользователи спрашивают ИИ не только «SEO для WordPress», но и «какое агентство может помочь», важно, чтобы ему попались именно мы.

Таким образом, эксперимент подтвердил главное: GEO – это уже реальность, и она требует новых стратегий. Те, кто первым займет место в AI-ответах, получат преимущество в узнаваемости и доверии на годы вперед.

Оригинал статьи на SEOnews