Что такое Google Tag Manager и почему в 2025 г. от него придется отказаться

Эта статья открывает цикл статей-исследований и инструкций, которые я запланировал провести в рамках обзора рынка веб-аналитики в России. Поскольку базово web да и мобильные проекты строятся на определенном и крайне специфическом программном обеспечении, его значимость часто не берется во внимание. И, как показывает сложившаяся в РФ ситуация, совершенно зря!

Я более 10 лет занимаюсь аналитикой, SEO и управлением командами в digital-маркетинге. А в своем Телеграм-канале пишу про всякое важное из реального маркетинга. Консультирую по аналитике web-проектов и настройке инструментов маркетинга, помогаю проводить технические собеседования специалистов по различным типам трафика.

Сегодня расскажу, что такое тег-менеджеры и какие инструменты можно использовать на своих сайтах вместо Google Tag Manager.

Что такое тег-менеджеры

Тег-менеджеры – это системы, которые позволяют управлять кодами отслеживания (тегами) на сайте без постоянного вмешательства программистов. Раньше маркетологу или аналитику приходилось обращаться к разработчикам, чтобы добавить пиксель Facebook*, код Яндекс Метрики или событие в Google Analytics. Теперь все это можно сделать самостоятельно через удобный интерфейс тег-менеджера.

По сути, тег-менеджер работает как контейнер: на сайт устанавливается всего один его код, а дальше внутри него подключаются и управляются десятки других скриптов. Это экономит время, снижает количество ошибок и ускоряет запуск маркетинговых и аналитических инструментов.

Примеры популярных тег-менеджеров:

-

Google Tag Manager (GTM) – самый известный инструмент, тесно связанный с экосистемой Google.

-

Яндекс Тег Менеджер (ЯТМ) – российский аналог, разработанный для удобной работы с Яндекс Метрикой и другими сервисами.

-

Matomo Tag Manager – часть open-source платформы Matomo, ориентированной на приватность и работу с собственными серверами.

Сегодня тег-менеджеры стали незаменимыми инструментами для маркетологов и аналитиков. Они позволяют быстрее внедрять аналитику, тестировать гипотезы и запускать кампании, не перегружая разработчиков и не рискуя сломать сайт.

Время шло, и в 2024 году…

В 2024 году Роскомнадзор официально заявил: системы веб-аналитики собирают персональные данные пользователей и в ряде случаев передают их за границу. Под удар в первую очередь попал Google Analytics, который действительно отправляет информацию на зарубежные сервера.

Что стало с аналитикой

Сама аналитика, конечно, никуда не делась – бизнесу все так же нужны данные о трафике и поведении пользователей. Большинство компаний в России оперативно переключились с Google Analytics на Яндекс Метрику. Она закрывает базовые потребности: отчеты, события, цели, воронки, пользовательские сегменты. Да, где-то функциональность уступает GA4, но для 80% задач ее достаточно. Тем более, что вся рекламная инфраструктура, оставшаяся в России, это Яндекс Директ да VK Реклама – остальное мелочи, да и все они завязаны на аналитику Метрики.

Но что же с тег-менеджером?

И вот здесь начинается самое интересное. Если потеря Google Analytics была болезненной, но решаемой (заменили на Метрику), то потеря Google Tag Manager – это куда более серьезный удар.

Почему?

GTM – это не просто «надстройка» над GA4. Для большинства компаний именно через него крутится вся инфраструктура: пиксели Facebook* и TikTok, скрипты чатов, системы ремаркетинга, A/B-тесты, аналитические события. Фактически, это единый центр управления цифровым маркетингом.

Подпадает ли GTM под закон?

По логике РКН – да. Ведь код GTM тоже загружается с серверов Google, которые находятся за пределами России. Что именно подгружается «под капотом», проверить невозможно. И хотя GTM сам по себе не всегда собирает персональные данные (так он заявляет), он является посредником, который может это делать.

Почему это катастрофа для аналитиков и маркетологов?

Без Google Tag Manager инфраструктуру аналитики придется буквально пересобирать с нуля: вручную внедрять коды на сайт, синхронизировать их между командами, тратить время разработчиков. Гибкость и скорость тестов исчезают. Вся концепция «самостоятельности маркетинга» рушится.

К чему это ведет

По сути, запрет GTM ставит компании перед выбором:

-

либо искать российские и open-source альтернативы,

-

либо выстраивать свою «локальную» систему управления тегами,

-

либо возвращаться в «каменный век» и вставлять коды напрямую на сайт.

И самое сложное: перевод всей инфраструктуры с GTM требует планомерного и затратного процесса, ведь завязано может быть буквально все – от аналитики до персонализированных рекламных кампаний.

Я рассмотрел каждый из вариантов и для начала вот их плюсы и минусы.

Российские и open-source альтернативы

Примеры: Яндекс Тег Менеджер, Matomo Tag Manager, Segment (частично).

Плюсы:

-

Соответствуют требованиям РКН и закона о персональных данных.

-

Знакомый интерфейс (особенно у ЯТМ).

-

Поддержка базовых сценариев аналитики, пикселей, событий.

-

Open-source решения вроде Matomo можно развернуть на своих серверах, полностью контролируя данные.

Минусы:

-

Ограниченный функционал по сравнению с GTM (особенно для сложных e-commerce-проектов).

-

Меньше готовых шаблонов интеграций, придется дописывать вручную.

-

Open-source решения требуют серверов и команды для поддержки.

-

Локальные инструменты развиваются медленнее, могут отставать от трендов.

Собственная «локальная» система управления тегами

Что это значит: компания разрабатывает что-то типа своего тег-менеджера либо систему отслеживания прямо на сайте, плюс админку для управления кодами.

Плюсы:

-

Полный контроль над данными: все хранится и загружается с ваших серверов.

-

Можно встроить ровно те функции, которые нужны бизнесу.

-

Соответствие требованиям РКН по хранению данных в России.

-

Гибкость – система адаптируется под нужды компании, а не наоборот.

Минусы:

-

Дорого и долго: разработка, тестирование, поддержка.

-

Требует специалистов, которые будут администрировать систему.

-

Нет готового комьюнити и базы знаний, как у GTM.

-

Высокий риск ошибок на старте – можно «уронить» аналитику на несколько месяцев.

«Каменный век» – вставка кодов напрямую в сайт

Что это значит: возвращаемся к старой схеме – каждый скрипт вставляется вручную в код сайта через разработчиков.

Плюсы:

-

Простая логика – никакой промежуточной системы, все напрямую.

-

Максимальная прозрачность – видно, что именно стоит в коде сайта.

-

Нет зависимости от сторонних сервисов (формально РКН не к чему придраться).

Минусы:

-

Каждый новый пиксель = правка кода = очередь к разработчику.

-

Ошибки при внедрении могут ломать сайт.

-

Долго и дорого: мелкие задачи растягиваются на недели.

-

Аналитики и маркетологи теряют самостоятельность.

-

Сложно поддерживать порядок, особенно если десятки скриптов.

А что по точности каждого из вариантов?

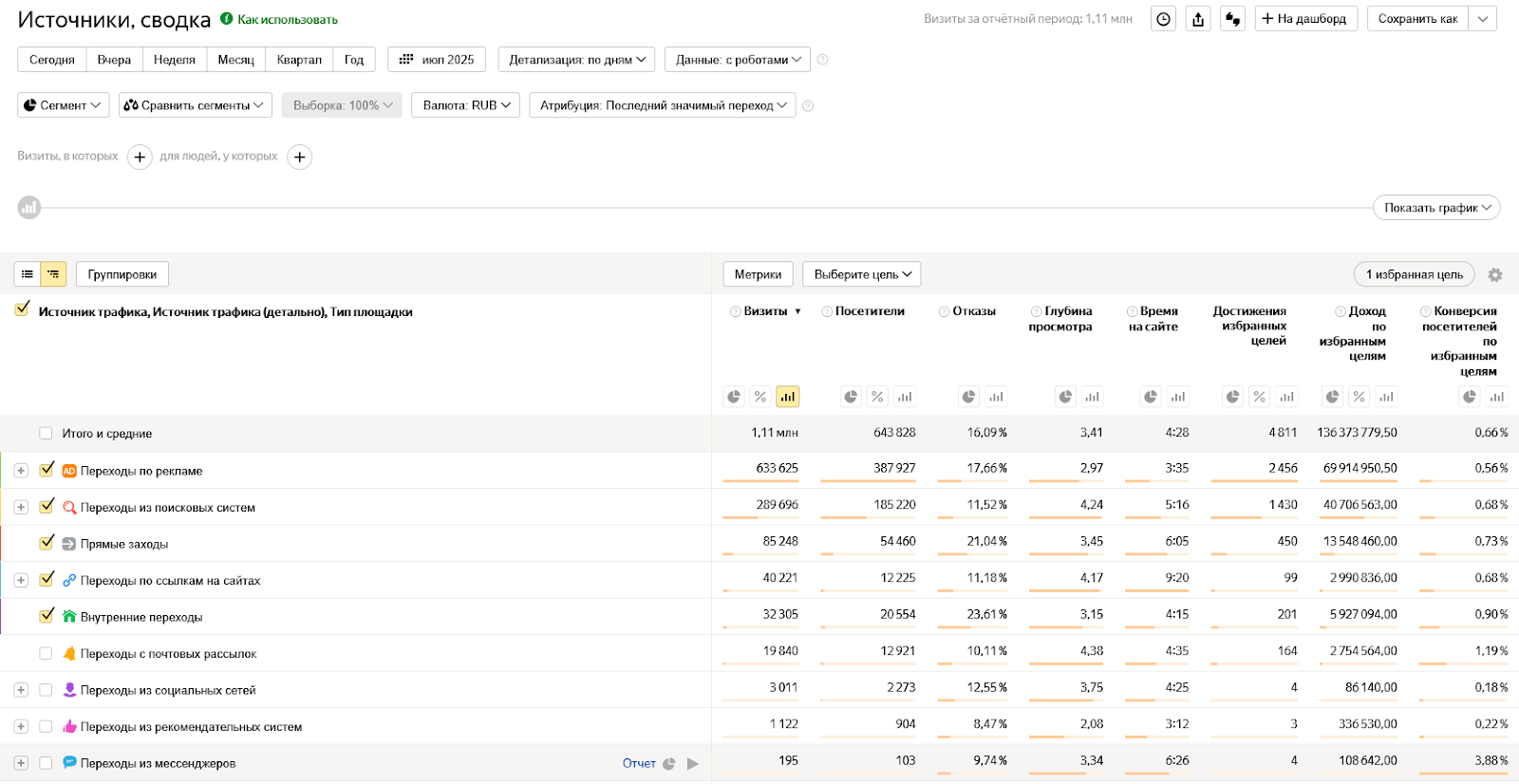

По плюсам и минусам понятно, а чтобы помочь определиться с подходом, я воспроизвел их, чтобы у вас была возможность оценить по точности отслеживания каждый из вариантов. Для начала определимся с методикой замеров. Мы же хотим тестировать именно подходы. Для этого нам нужен сайт, желательно с хорошим числом визитов от 10 000 в сутки, а также Яндекс Метрика с парочкой настроенных целей, чтобы смоделировать реальную аналитическую инфраструктуру.

По методике понятно, такой сайт есть у меня:

И здесь, как можно видеть, есть настроенная электронная коммерция, что вдвойне здорово, можно еще и ее померить. А по визитам видно, что их вполне хватает для теста.

Далее я установил пустые тестовые Яндекс Метрики на этот сайт 4-мя способами:

-

напрямую в код;

-

через Яндекс Тег Менеджер;

-

через Google Tag Manager;

-

и попробовал направлять данные об отправке форм и о покупках через корзину (с составом корзин и выручкой) в отдельную базу PgSQL.

Покрутил 10 дней. Вот какой результат получился, собрал для вас в таблицу:

|

Показатели |

Визитов всего |

Дельта с показателями собственной аналитики, % |

Отправки форм (js-событие) |

Дельта с показателями собственной аналитики, % |

Отправка покупок (e-commerce событие) |

Дельта с показателями собственной аналитики, % |

Выручка по e-com событию |

Дельта с показателями собственной аналитики, % |

|

Напрямую в код |

986 089 |

-2% |

456 |

-12% |

1013 |

-10% |

138 952 200 |

-13% |

|

Яндекс Тег Менеджер |

980 112 |

-2.2% |

487 |

-5,5% |

1045 |

-6,6% |

149 521 000 |

-6% |

|

Google Tag Manager |

982 799 |

-2.09% |

491 |

-5% |

1065 |

-5% |

150 150 000 |

-5% |

|

Своя аналитика с базой |

1 001 856 |

0% |

515 |

0% |

1118 |

0% |

158 565 000 |

0% |

Самым точным способом я априори считаю собственную аналитику, поэтому решил добавить дельты именно с ней.

Заключение

Итак, по результатам сравнения подходов для построения аналитики веб-проектов имеем, что:

-

Вариант с «прошлым веком» самый неточный, кстати. Почему, я пока так и не понял.

-

ЯТМ и GTM можно использовать, они дают примерно одинаковую погрешность и, при прочих равных, этого вполне достаточно для настройки аналитики.

-

Собственная аналитика, конечно, всем хороша, НО, уверяю вас, полноценная настройка собственной аналитики выйдет в копеечку, так как требует огромного числа трудозатрат и денег на серверную инфраструктуру.

Вектор для дальнейших исследований темы веб-аналитики:

- разобрать и сделать полноценный обзор инструментов Яндекс Тег Менеджер и Motomo Tag Manager,

- разобрать кейсы переезда веб-аналитической инфраструктуры крупных порталов на эти тег-менеджеры,

- а также рассказать необходимый минимум по настройке инфраструктуры аналитики с нуля на базе этих инструментов.

* Компания Meta, владеющая платформами Instagram и Facebook, признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Оригинал статьи на SEOnews